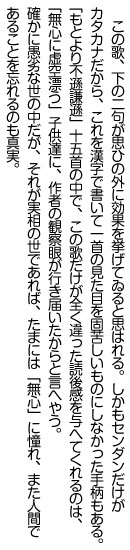

短歌会「百合の木の会」同人、大坪直樹氏の作品です。

氏の父親、大坪和男氏も中島哀浪主宰「ひのくに」同人でした。

2007年4月から久保泉町公民館長

(佐賀市久保泉町出身)

* * *

![]()

短歌会「百合の木の会」同人、大坪直樹氏の作品です。

氏の父親、大坪和男氏も中島哀浪主宰「ひのくに」同人でした。

2007年4月から久保泉町公民館長

(佐賀市久保泉町出身)

* * *

|

「百合の木」・・・落葉高木で花季は五月・北アメリカ原産で、 幹は太くまっすぐに伸びて、見事な姿になる。 袢纏(はんてん)に似た大きい葉と、チューリップ状の花が、 この木の特徴である。 |

|

|

||||

| 歌誌「百合の木」 2014年 第13号 | ||||

|

|

|||

|

||||

|

|

||||

| 歌誌「百合の木」 2013年 第12号 | ||||

|

|

|||

|

|

||||

|

||||

|

|

||

| 歌誌「百合の木」 2012年 第11号 | ||

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

| 歌誌「百合の木」・2010年 第10号 | |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

![]()

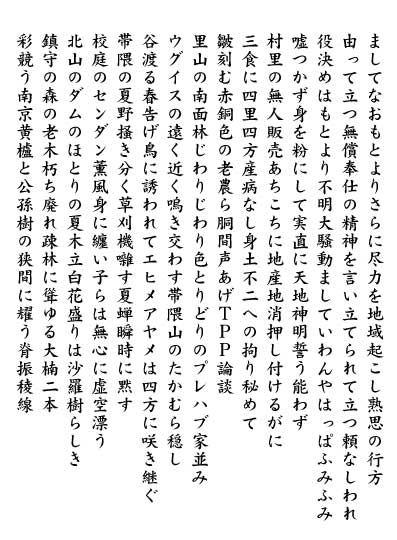

| 歌誌「百合の木」・2008年 第9号 | |||

|

|

||

| 自画自讃 大坪 直樹 夏まつりは大盛況だつた。幼児や児童、生徒、若いお母さん、おばあちゃんたちの浴衣姿も三々五々見られた。金魚すくいやかき水の模擬店には人だかりだった。 猛暑続きの八月上旬、校区夏まつりを行った。例年は子どもゲーム大会、婦人連の盆踊り、そして最後に打ち上げ花火が恒例行事。それが、今夏は会場の小学校運動場の一角が体育館建設中で、花火が上げられなくなつた。花火の代わりに何をするか。相場は大体、多様な模擬店で落ち着く。 焼き鳥、焼きそば、冷えたビール、金魚すくい、か き氷など。軽く考えていた。校区内の主な団体、自治会、婦人会、長寿会、社会福祉協議会、それにPTAなどで組織した実行委員会に諮る。小学校内では、酒類、たばこはダメ。焼き鳥、焼きそばなどは食中毒のキケンあり、さらにだれが担当するのかでお流れ。せいぜい出来るのは、金魚すくい、かき氷、ポプコーン、ジュース売り程度。 そこで考えたのが、まつりだけで通用する通貨チケット。五枚つづりで百円だが、金魚すくいは三枚、かき氷は二枚などとした。チケットの獲得手段は、浴衣・甚平着用者、ラジオ体操出席者、ボランティア活動実施者、公民館教室参加者などなど。子どもたちの話題になり、問い合わせも相次いだ。かき氷、綿菓子、ポプコーンの道具借用など走り回ったが、まつり通貨チケットは大好評で、ちゃちな模擬店だったがおおにぎわいだった。それを仕切ったのが三人の公民館スタッフ。 私はその公民館長さんである。 |

歌誌「百合の木」・2007年 第8号

デモンストレーション 大坪直樹

|

|

| 感 慨 大坪 直樹 私は涙もろい方である。テレビを見てても、人情ものの時代小説を読んでもじわ−と鼻がつまってくる。山田洋次監督の「寅さん」シリーズが大好きで、かつては盆暮れの二回、映画館に泣き笑いしたくて通ったものだ。 労働組合の委員長時には、夏冬の一時金や春闘の賃上げ交渉収拾大会で感極まって涙声で提案、組合員からは「泣くぎんにゃ、反対されんてやろ……⊥と揶揄されたりもした。また、早世した畏友の葬儀で、大泣きしながら弔辞を読んだ時は、貰い泣きしたという声とともに、みっともないとの非難も浴びた。 こんな調子だから、娘の結婚式では花嫁の父として大泣きするだろうと、本人はもちろん周囲も心配していた。それが意外にも、白無垢姿の花嫁の手を引き婿さんに手渡す時もにこやかに、「よろしくたのむよ」と握手。披露宴中はビールを手に妻と一緒にあいさつまわりと涙ぐむ暇もなかった。さすがに、締めの段階で娘の両親への手紙朗読、新婚夫婦からの花束を貰う時にはぐっとこみ上げ、ハンカチを握りしめたが。 双方の家族中心のこぢんまりした人前結婚式で、そんなに緊張しなくて済んだからかもしれないが、身も世もなく泣き崩れるような醜態を晒さなくてよかった。そう思いながらも、娘の嫁入りに淡々とした感慨に浸っている。 |

![]() トップに戻る

トップに戻る ![]() 上に戻る

上に戻る

![]()

歌誌「百合の木」 ・ 2006年 第7号

風 ま か せ 大坪直樹

|

|

リンク 大坪 直樹 東京北区王子本町の大通りに面して「高木米店」がある。当主は六代目の老舗米屋だ。四十年ほど前、私はここでアルバイトをしていた。一人息子だった現当主と大学のサークル「農村社会研究会」で仲間だったからだ。 彼は家業の米配達が日課だったが、学校の近くに三畳の部屋を借り、サークル仲間を交代で実家に派遣、学業に励んでいることになっていた。一人息子の親友ということで、江戸っ子の店主夫婦は大事にしてくれた。昼、夜の飯付きで、帰りに当時では破格の千円のバイト料。一日一人だが、五〜六人の仲間交代で喜んで米配達バイトに励んでいた。このバイトのお陰で、私は人並みな学生生活が送れたと言ってもいい。 上京の折 二、三回訪ねたりしたが、ここ二十数年は年賀状交換程度。彼は家業を継ぎ、地元の子どもクラブや王子神社の世話役をやり、王子神社に伝わる「田楽」復活の活動をしていたらしい。以前、佐賀の白鬚神社田楽の資料を送ってくれないかと連絡があったこともある。 ここで話はがらっと変わり、佐賀市中央本町の喫茶店「る〜ゑ」は、インターネットホームページを開いている。百合の木6号の随想「喫茶る〜ゑ」も掲載、私は毎日、社のパソコンでる〜ゑページを開くのが日課。このホームページには、ふるさと「川久保散策」のコーナーがあり、毎年の川久保・白鬚神社田楽も載つている。 高木米店もホームページで「王子田楽」のことを公開、田楽が縁で両者ホームページが「リンク」したのだ。ある日私は、る〜ゑページを開き、王子神社田楽をクリック。北区無形文化財に指定され、毎年夏の奉納や練習風景が次々に現れた。その画面で高木米店主・高木基雄君がはしゃいでいるではないか。この偶然に驚き即座にメール、高木からもすぐ返信があり、お互い喜び合った。る〜ゑマスターとは、この「リンク」話で時々盛り上がっている。 |

歌誌「百合の木」 ・ 2004年 第6号

|

|

喫茶る−ゑ 大坪 直樹 佐賀市の中心商店街が、さびしくなった。再開発ピル「エスプラッツ」がでんと構えるが、中身は空。アーケードがくねくねとあったころは、狭かったがいろんなお店が並んでいた。それが車社会の進展、郊外大型店の進出、商店街の後継者不足で見る影もない。 昔日を偲んでも後戻りはできないが、同市中央本町の「喫茶る−ゑ」に立ち寄れば、たちまち二〇〜三〇年前のノスタルジーに浸れ、楽しいひとときを過ごせる。 喫茶店ブームだった七〇年代前半、川久保出身の絵描きの端くれY君が、なにをとち狂ったのか開店。佐賀北高美術部OBで、百姓の傍ら絵を描き、グループ展などを開いていた。 私は地方紙の文化部記者で彼と遭遇。同じ久保泉町の出で、四つ年上の私のことは小学校のころから知っていたという。長身で大柄のYが、同郷の先輩だと私をおだてて美術仲間らに紹介、私は当時いい気分に浸れた。 「る−ゑ」には、佐大特美の学生や卒業生、絵描きさんらが集って、寄れば誰か知り合いがいた。少しきざだが映画、音楽、美術、文学と雑多な話題でいつもわいわい騒いでいた。春は花見に陶器市、夏は納涼祭り参加や暑気払い、年の暮れは忘年会と常連客が集っている。それが三十数年続いている。当然、店主も客も時の流れに従って、老いてきているが、相も変わらずよしなしごとをしゃべりあっている。 今では、常連客はここを一種の「梁山泊」にも見立てて、日常雑事の連絡場になっている。決して儲かってはいないし、テナント料を払うのにも四苦八苦しているらしいのに、Yも意地みたいに喫茶店に拘っている。頑固で融通のきかない、風変わりな男である。 私は常連客の年長格になり、「喫茶る−ゑ」の後援会長を務めている。 |

歌誌「百合の木」 ・ 2003年 第5号

W 杯 大坪直樹

|

|

![]() エッセイ

エッセイ

「掛け軸」 大坪 直樹 ふるさとの帯隈山のうぐいすはいまも鳴くなりこのたけむらに 先日、「こころを伝えるお手紙教室」展を覗いたら、好きな言葉としてこの歌が流麗な筆致で軸物になっていた。哀浪翁がふるさと川久保を詠んだ一首で、わが家には哀浪師直筆の掛け軸がある。 もうかなり古びているが、老母は父の命日が近まると床の間の軸を掛け替えている。父も川久保出で、戦後、台湾から引き揚げ後は川久保在住の哀浪師に私淑していた。 哀浪師宅では、川久保周辺の青壮年連中が集い短歌会が開かれていたらしい。当時、父は農協の営農指導員で米麦や野菜、ミカン、ブドウなどの増産に駆け回っていたようだ。 私の小学生のころで「今晩は農談会だ」と称してよく出掛けていたのを覚えている。短歌会の出席者も百姓さんたちばかりだったのだろう、哀浪師が父を素材にした「歌会ときに農耕のことにそれゆきていたづらに更くる夜にはあらじ」という歌が残されている。この歌も父が懇願したのだろう、師直筆の掛け軸としてわが家の家宝となっている。 十三回忌だった今年、わが家の床の間の掛け軸は、この歌が長いあいだ掛かっていた。 |

歌誌「百合の木」 ・ 2002年 第4号

友への挽歌

|

|

![]() エッセイ

エッセイ

| 「追憶」 大坪直樹 ある日、受付から面会者の連絡があった。軽い足取りで階段を駆け下りたら、見知らぬ女高生二人連れが待っていた。本当は同僚のHを尋ねて来ていた。Hは取材で外出しており、それなら大坪さんを−ということだったらしい。彼女たちは、怖ず怖ずと「Hさんに届けてください」と可愛らしい包みを差し出した。私はまたかという素振りで受け取り、後で中身のサンドイッチを分けてもらい腹を 満たした。 Hと私は、地方紙の文化部記者としてスタートしたばかりだった.ヤング面という欄を担当、高校や短大、各種学校などの学園祭などに出入りしていた。Hは、当時の人気俳優近藤正臣に似たいい男で、高校の生徒会室などを訪れるとよく女生徒から取り囲まれていた。一緒に居ても、私はHの刺身のつまみたいなもので、その輪の外側をうろうろしていた。佐賀ん街を歩いていても、「あら、Hさん」と声を掛けられた。こちら側は覚えてなくても、Hファンの若い女性達だった。時にはHから「コーヒー奢っけん」と誘われ、喫茶店へ連れだっていくと深刻そうな女性が待っていて、重苦しい雰囲気の中で狂言回しの役割を演じさせられたりもした。 Hは甲状腺の病気や結核で長期入院したりして、すごい読書家だった。少しデカダン的なムードを票わせ、女性にはストイックな姿勢を保ち、それがまた格好よかった。三十年ぐらい前の追憶である。 それから紆余曲折、Hも三十代半ばで家庭をもち、労組の役員から中堅社員、管理職となって、順調なサラリーマン人生だった。Hは、その知識量から専任論説委員にもなり健筆を振るっていた。その彼が、世紀末の年の暮れ、五十五歳になったばかりで突然、本当に突然いなくなってしまった。 「新世紀ゆっくりいこう」という出されることのない年賀状を残したまま、さっさと逝ってしまった。 |